Investigación / A Profundidad

- Ene 01, 2023

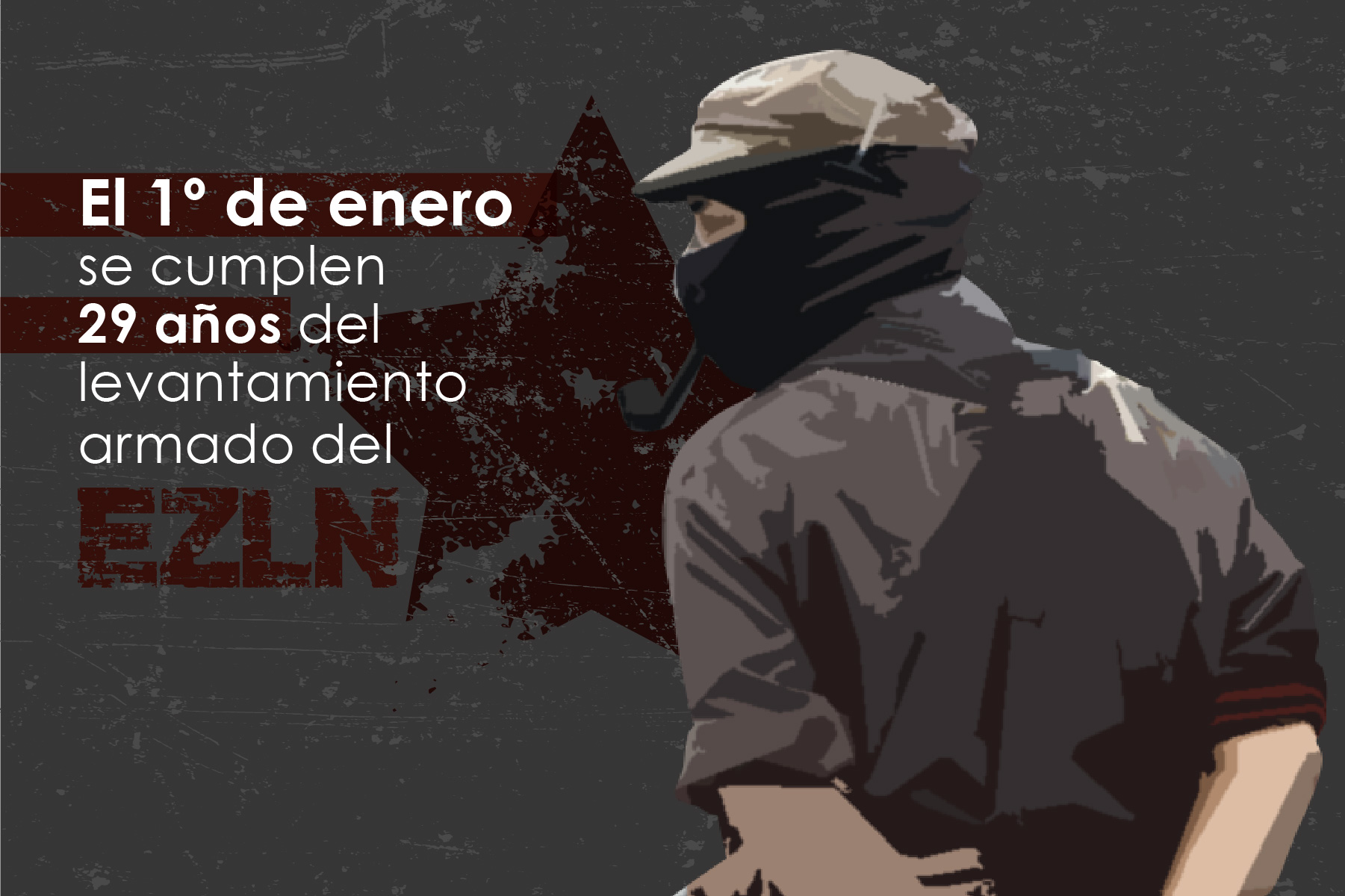

A 29 años del levantamiento armado del EZLN

La noche del 31 de diciembre de 1993 fue una fiesta embriagadora, eufórica. Había la certeza de que, al día siguiente, 1º de enero de 1994, por fin México se deslizaba hacia el primer mundo, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, en el amanecer de ese 1º de enero de 1994 desde el corazón de la selva de Chiapas surgió un suceso inesperado. Emergió otra noticia que cimbró a México y se expandió por el planeta: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ondeando una bandera, olvidada por décadas: dignidad, justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

Había estallado la revolución zapatista. El EZLN irrumpió en las páginas de la historia. Logró visibilizar la problemática de los pueblos originarios. La mirada nacional se volvió hacia los indígenas: los más pobres, los más olvidados, los más discriminados por su color, por su lengua, por su vestimenta tradicional.

Esa madrugada los indígenas se rebelaron con las armas en la mano. También cargados de símbolos. Eran combatientes con pasamontañas, con paliacates. El personaje más emblemático, el más visible del movimiento fue un encapuchado llamado subcomandante Marcos, líder que atrapó conciencias y corazones, más allá de México, quien rápidamente se convirtió en leyenda.

Marcos deslumbró incluso a los intelectuales. Encandiló especialmente a los jóvenes universitarios, de México y del mundo. Tanto que los comunicados del EZLN se traducían al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, ruso. En 1994 su discurso, sus palabras, retumbaron en el ámbito internacional.

Este 1º de enero de 2023 se cumplen 29 años, casi tres décadas del levantamiento armado del EZLN que conmocionó a México, justo en la fiesta por la entrada en vigor del TLC.

Entre las dos y las tres de la madrugada del 1º de enero de 1994, desde distintos puntos de la selva chiapaneca, como la región de Las Cañadas, llegaron a San Cristóbal de la Casas grupos de indígenas empuñando las armas y se posesionaron de la presidencia municipal.

En 1994 no había el boom de las redes sociales. Desde un viejo aparato de fax del periódico El Tiempo se lanzó la noticia al mundo. El primer envío fue para la agencia internacional France Press, que lo replicó al planeta.

Sin embargo, el levantamiento armado del EZLN se fue adueñando del ciberespacio. Fue la primera revolución social que tuvo su sitio en la WEB. Y que también distribuía sus comunicados en Internet.

Esa madrugada, frente a la presidencia municipal de San Cristóbal ya se habían reunido alrededor de treinta periodistas, testigos de la inédita declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. En la “Declaración de la Selva Lacandona”, los zapatistas comenzaron su histórico discurso con una rotunda frase: “¡Hoy decimos, basta!”.

El EZLN puso en la agenda nacional los temas que el gobierno tradicionalmente había minimizado: pluralidad cultural, justicia, dignidad, autonomía y derechos humanos de los pueblos originarios.

En esa primera declaración de guerra se habló de la necesidad de que se atendieran once demandas: techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz.

Por otra parte, desde el primer día nació una corriente de simpatía hacia este movimiento. Porque no era un grupo de guerrilleros convencionales, sino un ejército indígena. Esta fue la primera sorpresa. El apoyo social ayudó a que las Fuerzas Armadas no los aplastaran, porque en los primeros días sí hubo combates.

Creció el solidario apoyo de los estudiantes universitarios al EZLN. Se multiplicaron las caravanas y los cinturones de paz. Hubo numerosos conciertos musicales para financiar víveres y medicamentos para los zapatistas.

El gobierno federal envió tropas a Chiapas. A los 12 días del conflicto armado el oficialismo declaró alto al fuego. En febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y la representación oficial.

En la historia del movimiento del EZLN no debemos olvidar puntos relevantes:

Los Acuerdos de San Andrés

En 1996 seguían los Diálogos para la Paz con Justicia y Dignidad. Se intensificaron las reuniones entre la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la dirigencia del EZLN y la representación gubernamental, a fin de construir una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.

El documento que recoge las propuestas es uno de los textos de mayor trascendencia para el movimiento indígena, las relaciones entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad nacional. También resume las reformas que deberían responder a las demandas de las comunidades. Se denominó Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, conocido popularmente como Acuerdos de San Andrés, porque se firmaron en el municipio chiapaneco de San Andrés Larráinzar, el 16 de febrero de 1996.

El gobierno se comprometió a la construcción de una nueva relación Estado-pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento constitucional de sus derechos, a través de la reforma del artículo 4 de la Carta Magna para establecer el derecho a la libre determinación bajo la forma de régimen de autonomía como columna vertebral de los derechos indígenas: políticos, jurisdiccionales, sociales, económicos y culturales. Se contempló modificar el artículo 115 constitucional para reconocer a la comunidad indígena como entidad de derecho público, y facultades para asociarse con otras comunidades y municipios.

También se vio la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, a fin de garantizar la integridad territorial de los pueblos indígenas, independientemente de las formas de tenencia de la tierra.

En resumen, por vez primera en el siglo XX en México hubo un programa para la reforma del Estado y la sociedad con sentido pluricultural. Los Acuerdos de San Andrés fueron la espina dorsal del ideal.

Sin embargo, se suspendió el diálogo. No hubo las reformas esperadas por el EZLN.

La Marcha del Color de la Tierra

En 2001 el EZLN realizó la Marcha del Color de la Tierra, para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Culminó con más de un millón de personas aclamando al subcomandante Marcos en el Zócalo de la Ciudad de México. Participaron personajes internacionales como el Premio Nobel de Literatura José Saramago.

La caravana partió de San Cristóbal de las Casas, el 24 de febrero, para recorrer más de tres mil kilómetros de la República mexicana. Esta marcha estuvo integrada por un núcleo principal de 24 delegados del EZLN, y acompañada por hombres y mujeres indígenas (tzotziles, tzeltales, chales, tojolabales, zaques, chinantecos, mixes, zapotecos, mazatecos, huicholes, yaquis, tarahumaras y seris).

La matanza de Acteal

Desde mayo de 1997, en San Pedro Chenalhó, Chiapas, creció la violencia contra los indígenas (homicidios, robos, desaparición de personas). Por miedo, cientos, quizá miles, abandonaron sus comunidades. En desplazamiento forzado interno se refugiaron en Acteal.

El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la llamada matanza de Acteal. Alrededor de 60 paramilitares atacaron a mujeres, hombres y niños indígenas, integrantes de la organización pacífica “Las Abejas”, quienes estaban en oración en una ermita del poblado. Hubo 45 muertos en esa región de Los Altos. El objetivo: castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un gobierno propio.

El libro “El dolor de Acteal. Una revisión histórica, 1997-2014” (Mónica Uribe) documenta la responsabilidad oficial de esta masacre. Acteal aún espera justicia

Hoy la figura simbólica del subcomandante Marco se diluye. Ya no es Marcos. Se ha convertido en Galeano (en homenaje al insurgente José Luis Solís).

Hace casi 30 años, la imagen del subcomandante Marcos, con su pipa y pasamontañas, acaparaba las portadas de los periódicos.

Cierto, ya no tiene el protagonismo de antaño. Pero sí la mística de siempre. Y sigue hablando con símbolos. La lucha del EZLN se ha peleado más con palabras que con armas.

Uno de los símbolos: el pasamontañas. Sintetiza la concepción del poder del EZLN. Un poder sin protagonismos. Una revolución no individualizada o con un caudillo, sino con una fuerza moral que se diluye en toda la gente.

Notas relacionadas

- Ene 07, 2026

- Ene 06, 2026