Investigación / A Profundidad

- Nov 18, 2025

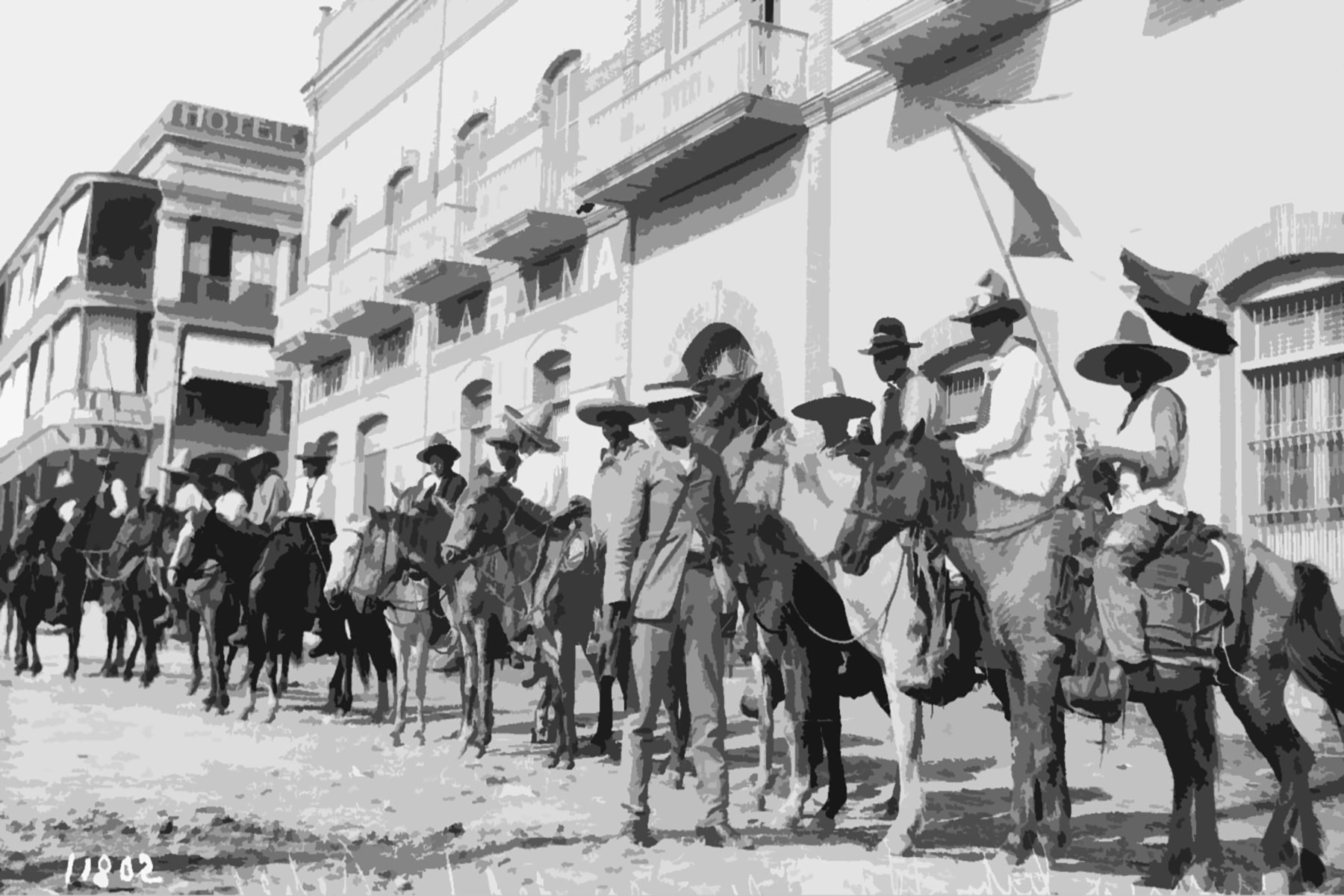

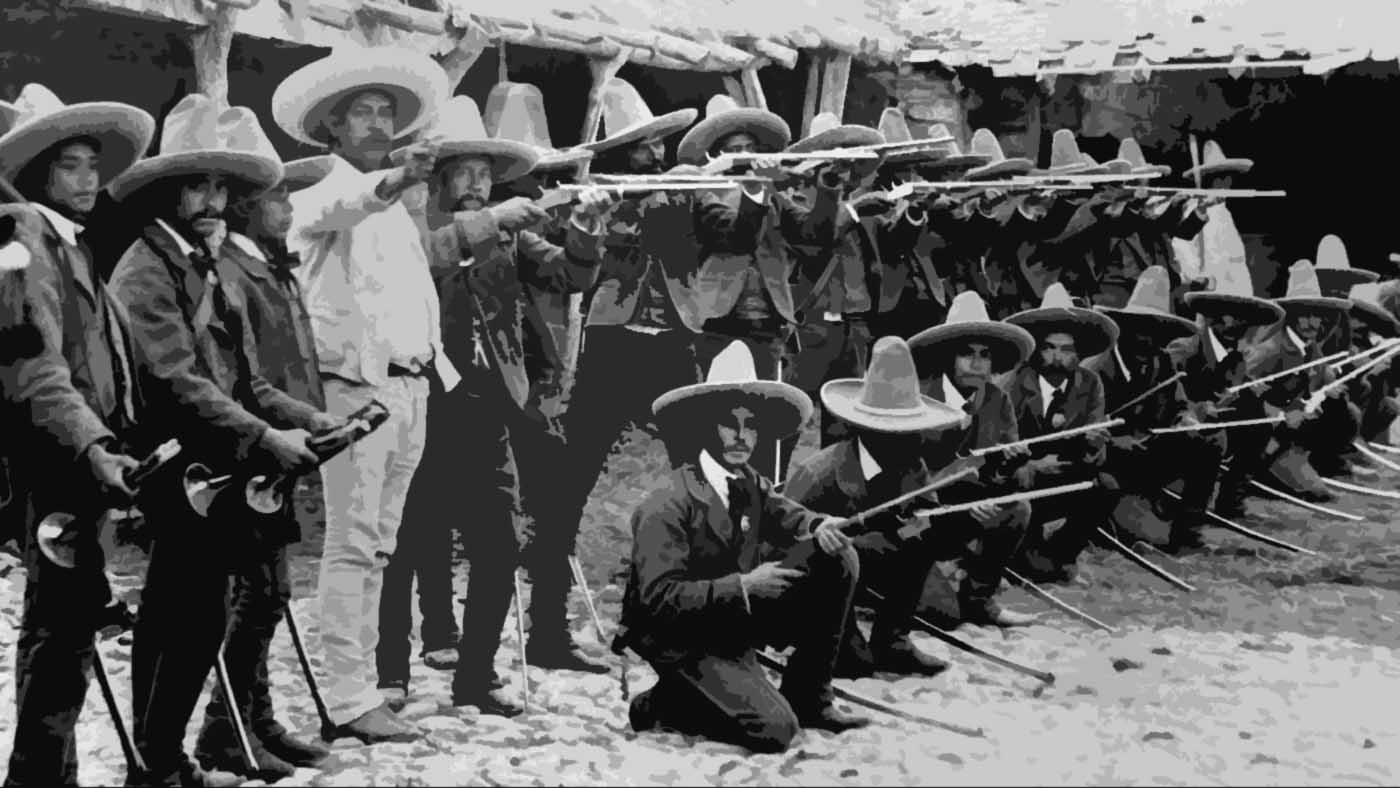

El resplandor mortal de la Revolución de 1910

Ángel Luna Medina

¡Nunca más, nunca más!, murmuran las voces susurrantes de las víctimas de los horrores de las guerras. Cuando el viento de la desgracia embiste implacable deja una estela de hambre, tifo, enfermedades, muerte y destrucción. Así sucedió en la Revolución Mexicana. Hace 115 años se encendió la Revolución de 1910, con significados sociales. Sin embargo, late una pregunta: ¿cómo pudo soportar el país tanta violencia durante una década? Fue tiempo de enormes pérdidas económicas y muerte.

La esperanza de vida: ¡apenas de 20 años!

No se sabe con exactitud el número de muertes. La inexactitud se debe al caos que reinó, a las epidemias, a las migraciones, etcétera.

En “Los millones desaparecidos: el costo humano de la Revolución Mexicana”, Robert McCaa señala que ni entre los investigadores existe consenso respecto del impacto demográfico que tuvo; las pérdidas asociadas a la Revolución se estiman en un rango de 1.9 a 3.5 millones de personas.

Actualmente el promedio de esperanza de vida es de alrededor de 75 años. En esos años era apenas de 20 años, especialmente durante el bienio 1915-1916.

No sólo las balas acabaron con vidas en los campos de batalla. La gente también murió de hambre; la falta de comida (debido al abandono y a la destrucción de los cultivos agrícolas) provocó hambrunas. Y las epidemias, por ejemplo, de tifo, de influenza española, causaron miles de fallecimientos. Y muchos heridos en combate murieron debido a la falta de servicios médicos.

Tiempo caótico en que el presupuesto federal atendía gasto militar; soslayaba otras necesidades sociales. Faltaban hospitales, médicos, medicamentos. Faltaban hasta panteones; cadáveres tenían que ser quemados en las calles.

Recuento de los daños

Si en tiempos de paz, en distintos sexenios, México ha vivido grandes desastres: aumento de la deuda externa, anémico crecimiento económico, pobreza extrema, disparada inseguridad pública, violencia, raquítico poder adquisitivo de las mayorías… Pues imagínense en los largos años revolucionarios. Incalculables los daños, destrucción. Decayó la producción de los bienes de consumo.

La ruina de la agricultura y la ganadería. En 1915 la producción agrícola fue la más baja, se redujo a la mitad. Las mayores pérdidas de exportación fueron en azúcar y arroz. El ganado vacuno, las ovejas y las cabras se agotaron. Aunque el henequén siguió floreciendo en Yucatán.

El colapso de la infraestructura como los ferrocarriles. Parte se destruyó. Otra tuvo uso militar, no se destinaba, por ejemplo, a la distribución de alimentos. La violencia generalizada, la inseguridad y falta de un gobierno centralizado que pudiera proteger la economía crearon un ambiente de caos que inhibió la inversión y el crecimiento. Las regiones se desarrollaban en forma desigual. Le iba mejor al noroeste y a la zona del Golfo, debido al petróleo.

Primera Guerra Mundial, motor de la economía

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) aumentó la demanda internacional de productos de las compañías mineras que operaban en México. La industria mantuvo su actividad, aún durante los peores combates de la Revolución.

Hubo auge de las exportaciones petroleras en el Golfo. Pese a las dificultades del transporte, las compañías cubrieron la intensa demanda.

La migración mexicana a Estados Unidos aumentó, particularmente después de que Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial. Empresarios mexicanos perdieron algunas de las oportunidades que ofrecía la Guerra Mundial, en materia de exportaciones. Argentina, Brasil y Chile las aprovecharon.

Creció la demanda de combustibles y metales como el cobre. Venustiano Carranza estableció gravámenes. Las divisas financiaron al ejército constitucionalista. El 28 de septiembre de 1917 Carranza prohibió la exportación de barras de oro y de cualquier clase de monedas acuñadas en territorio nacional. Se incrementó la exportación de metales preciosos que habían incrementado su valor por la fuerte demanda internacional.

La guerra secreta en México, el tablero de ajedrez de las potencias

No ha cesado el rito. El juego es infinito. Hoy, el espíritu de los tiempos es la reconfiguración de la geopolítica internacional, tablero global en el que China, Estados Unidos y Rusia mueven las piezas de acuerdo a sus intereses. El escenario es toda la Tierra. En el ayer, cuando se encendió la Revolución Mexicana, ésta fue el tablero donde las potencias también movieron sus piezas de ajedrez.

La Revolución de 1910 irradia mágicos fulgores: las torres, los caballos, los reyes, las reinas, los alfiles, los peones de las potencias (Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña…)

México (1982). Aporta un giro de guion a la visión tradicional sobre la Revolución Mexicana. Devela la forma en que las potencias intentaron utilizar el movimiento revolucionario de 1910 para sus propios fines. En La guerra secreta en México, Katz ubicó a la Revolución en el contexto internacional de la Primera Guerra Mundial, como un capítulo de la historia internacional, no un hecho limitado a un país del Tercer Mundo.

Las potencias recurrieron a todas sus tácticas: intrigas, espionaje, incluso intervención militar indirecta, presiones diplomáticas, desestabilización, enfrentar entre sí a las facciones revolucionarias… “En ese tablero de negras noches y blancos días, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo, tiempo y agonía?”, pregunta, esotéricamente, Jorge Luis Borges, en su poema Ajedrez.

Las potencias movían sus piezas. Tenían claro el juego: ferrocarriles y minas para los norteamericanos; petróleo e infraestructura a los ingleses; textiles y comercio para los franceses; ferretería, banca y comunicaciones a los alemanes…Sin olvidar los préstamos y la venta de armas e insumos para todas las facciones revolucionarias.

La riqueza de los militares

En los tiempos revolucionarios se agudizó un proceso de regionalización. Zonas controladas por los jefes militares de las distintas facciones. Su propósito financiero, allegarse recursos para sus guerras. Controlaban atribuciones hacendarias y las aduanas regionales.

El manejo de las aduanas era fundamental para la entrada de armas extranjeras y de dinero por impuestos al comercio exterior. Venustiano Carranza centralizó el poder. Quería el control de las finanzas públicas. Objetivo: asegurar los recursos económicos y controlar a los jefes militares y sus grupos regionales.

Notas relacionadas

- Ene 07, 2026

- Ene 06, 2026