Investigación / A Profundidad

- Jul 04, 2025

El árbol que producía la bebida de los dioses; el cacao como moneda

Juventina Bahena

Hace muchos, muchos años, cuando el dinero se daba en los árboles, esa moneda tenía un doble valor: para comprar víveres y hasta esclavos en el mercado de Tlatelolco, y para preparar chocolate, considerada la “bebida de los dioses” por las culturas mesoamericanas, una delicia culinaria que solo consumía la élite política, religiosa y militar.

Si bien, como moneda de cambio no era la más apropiada para los avariciosos pues no se podía enterrar en cofres como lo hacían los antiguos piratas y tampoco era factible atesorarla por mucho tiempo, su valor de cambio era reconocido más allá del oro y la plata.

Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl robó el árbol del cacao a los dioses para obsequiarlo a los mortales y lo cosecharan en la tierra. Siendo un regalo sagrado, la exquisita bebida era un elemento central en ceremonias religiosas, como ofrenda a los dioses y parte de los banquetes sagrados.

El cacao y el chocolate eran un símbolo de poder y lujo que disfrutaban reyes, guerreros, sacerdotes y comerciantes, así que su consumo era exclusivo de las clases altas. Era obligado servirlo en los ritos ceremoniales para la coronación de los emperadores; además, se le atribuían propiedades estimulantes, afrodisiacas y medicinales.

Las condiciones del cultivo del cacao son tan especiales que sólo podían ser realizadas por trabajadores experimentados que conocían su proceso de maduración, hasta que completaban un ciclo de vida productiva de casi 20 años.

Había cuatro tipos de semillas de cacao, la de mejor calidad era utilizada para preparar el chocolatl que, como se mencionó, solo podían beber las clases altas. Se especula que la semilla de menor calidad era la utilizada para el intercambio comercial. Se podía fraccionar y transportar fácilmente, así como conservar y almacenar.

Evidentemente y dado que no todos podían tener acceso a él, su plantación y almacenaje estaban a cargo de la nobleza. A las bodegas se les llamaba “Casas del Cacao”.

Los primeros vestigios de esta semilla datan del año 1900 y 1800 a.C, y fueron encontrados en Chiapas y Veracruz.

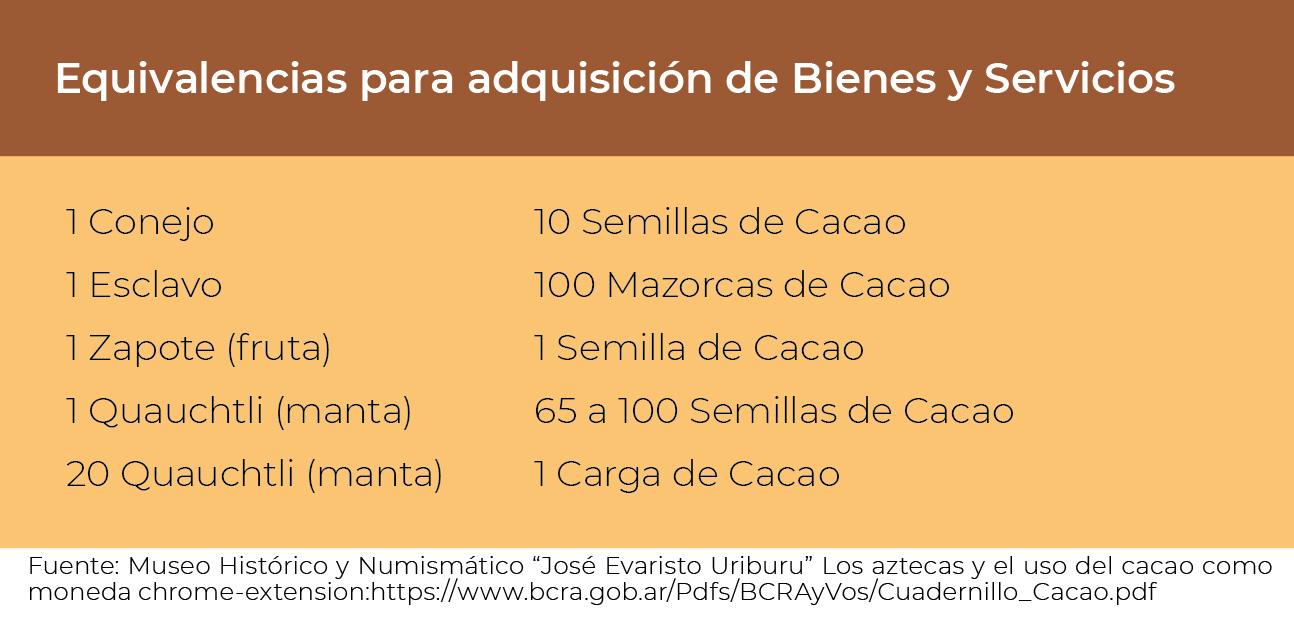

Dada la importancia y el gran valor del cacao para las culturas prehispánicas era natural que sus granos secos y tostados adquirieran un valor monetario en las transacciones comerciales en el mercado de Tlatelolco, donde la gente podía intercambiar cacao por otros artículos comestibles, animales y hasta esclavos; esta práctica persistió hasta el siglo XVIII.

Fueron los españoles quienes extendieron su consumo en Europa y de ahí a todo el mundo, pero al igual que sucedía con las culturas precolombinas, su disfrute estaba reservado a las clases altas como la nobleza y el clero.

Actualmente, el cacao ha expandido su uso no únicamente en la industria alimentaria, pues también tiene demanda en la farmacéutica y la cosmética para la producción de cremas humectantes y tratamientos capilares, por ejemplo.

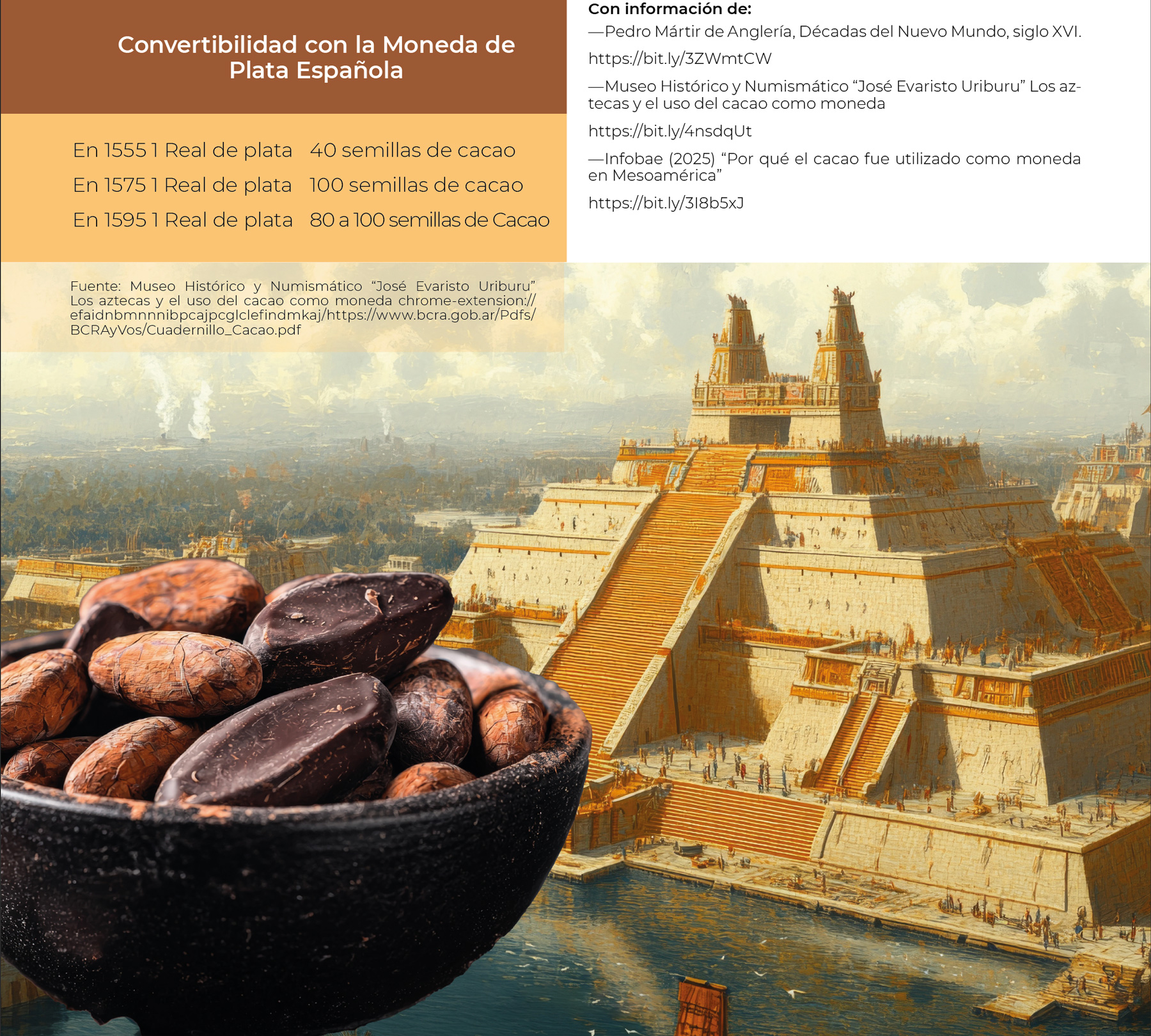

Una investigación de Silvia Fernández y Yasmín Fernández Allende (2016) del Banco Central de la República Argentina, refiere que:

En un principio el numerario metálico que traían los españoles no fue suficiente aun cuando el rey Carlos V en 1523 envió un gran cargamento de monedas. Hernán Cortés pagó a los soldados tanto con cacao y monedas de oro y cobre a las que se les llamó Tepuzque. […] En los mercados, el trabajo de los indios era pagado con cacao […] el trabajo de un indio por día equivalía aproximadamente a 25 cacaos. A partir de la explotación minera para la producción de moneda metálica, se acuñaron piezas de diversas denominaciones que los indios nunca aceptaron, arrojándolas a un lago sin importar la pérdida del metal.

Era tal la importancia del cacao que, según registros de la época, se llegó a falsificar esta moneda en los mercados, con semillas similares a las del cacao con las que buscaban engañar a los negociantes. El fraude no estaba exento en este tipo de intercambio.

Como moneda tenía un valor determinado y así lo utilizaron los españoles; por ejemplo, en Acatlán se pagaba un día de trabajo en 25 cacaos, y en Cuauhtinchan se cobraban 40 cacaos para salir de la cárcel.

Su uso como moneda estuvo vigente hasta el siglo XIX, según registros de la época

Notas relacionadas

- Ene 07, 2026

- Ene 06, 2026