Investigación / A Profundidad

- Nov 05, 2024

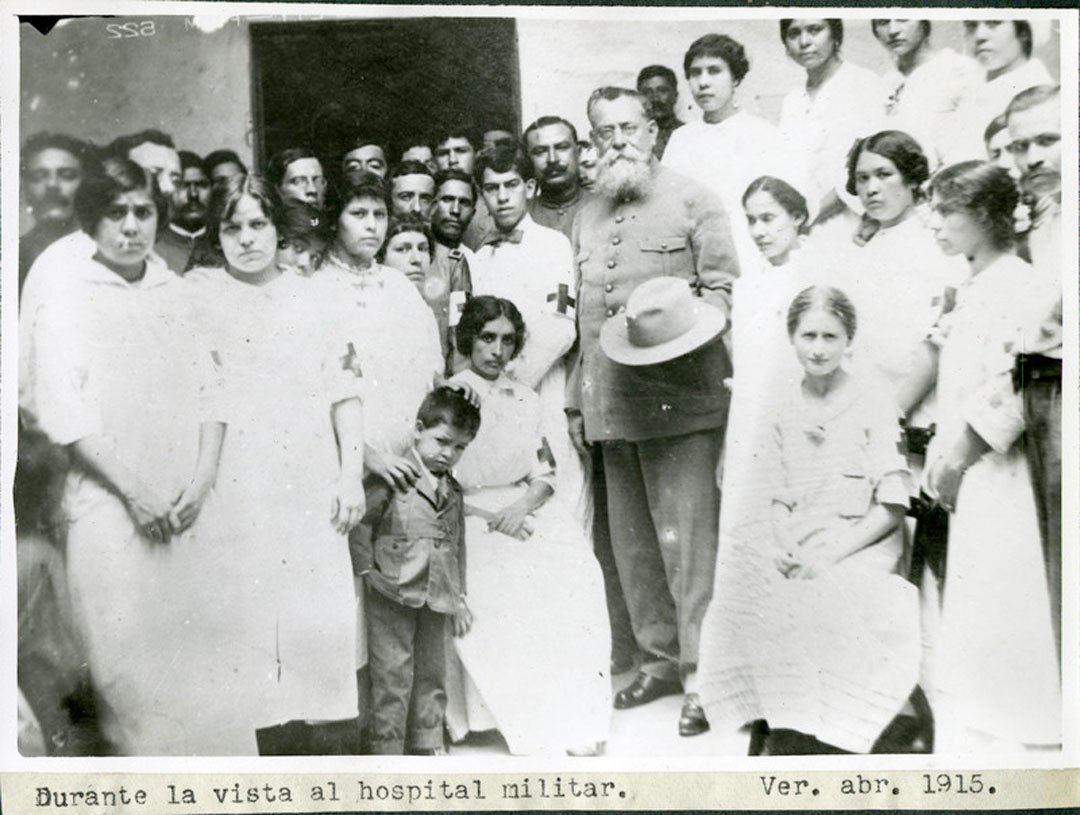

Más allá de las Adelitas; el papel de las mujeres en la Revolución

Aída Espinosa Torres

Mira Isidro, yo quiero mejor empuñar las armas que seguirte como soldadera. Recuerdo muy bien el gesto de sorpresa que hizo mi marido al oírme hablar de tal modo, pero no hubo remedio […] Para pronto me facilitaron ropa de hombre, mi carabina y un caballo y seguí en la campaña hasta el 24 de marzo de 1916 en que causé baja en Soledad, Veracruz”. Es el relato de cómo la subteniente María Encarnación Mares se incorporó a las fuerzas del general Elizondo. Testimonio que recogió la investigadora Martha Eva Rocha Islas en el libro, Historia de las Mujeres en México.

Las mujeres desempeñaron un papel decisivo en la Revolución Mexicana (1910-1920), y su contribución fue fundamental para el éxito del movimiento. Tal es así que no se limitaron a los roles tradicionales como cocineras o cuidadoras, sino que también participaron activamente en la lucha armada.

De acuerdo con Martha Eva Rocha Islas, historiadora del INAH, quien ha rescatado innumerables expedientes sobre las mujeres que estuvieron bajo la sombra durante muchos años, las Soldaderas, en primera instancia, quienes se distinguieron por acompañar a los soldados y realizar labores del ámbito doméstico fueron llamadas, de acuerdo con las regiones del país: Guahcas, Indias, Galleas, Juanas, Marías o Adelitas y se identificaron como acompañantes de los soldados en su travesía cumpliendo el servicio de intendencia apoyando en la alimentación, lavado de ropa y en general en sus cuidados. Elena Poniatowska las describía en su libro Las soldaderas:

Con sus enaguas de percal, sus blusas blancas, sus caritas lavadas, su mirada baja, para que no se les vea la vergüenza en los ojos, su candor, sus actitudes modestas, sus manos morenas deteniendo la bolsa del mandado o aprestándose para entregarle el máuser al compañero […] Envueltas en su rebozo, cargan al crío y las municiones […] son la imagen misma de la debilidad y de la resistencia. Su pequeñez, como la de los indígenas, les permite sobrevivir1.

Sin menospreciar el trabajo anónimo de las Soldaderas o Adelitas, aparecieron en escena otras mujeres que fungieron como propagandistas, enfermeras y en el campo de batalla como soldados eficientes, estrategas de guerra, distribuyendo y manejando armas, montadas a caballo o dándole mantenimiento al equipo.

A pesar de la escasez de registros históricos, se han encontrado testimonios y documentos en los archivos nacionales de personajes como Elodia Arce, Petra Leyva, Elena Arizmendi, Elena Torres Cuéllar, Laura Orellana, nombres casi desconocidos, pero que su labor ha sido rescatada y se ha reconocido su participación en el ámbito de la propaganda, de la salud o como soldados y en el terreno ideológico como activistas promoviendo el feminismo.

Las soldadas

¿Cómo eran estas mujeres? La gran diferencia entre soldaderas y las soldados es que “al empuñar las armas disputaron a los hombres la exclusividad del espacio militar de la guerra, al que ingresaron paradójicamente como hombres (indumentaria, códigos actitudes). Las soldados “empuñaron las armas y fueron sujetos sociales doblemente rebeldes: rebeldes a las políticas del régimen y rebeldes a la adscripción de género”. Es así como surgió la singularidad de las mujeres que tomaron las armas y se entregaron a la tarea masculina de la guerra: los solados2.

Por otro lado, las excombatientes en sus solicitudes de veteranía registraban su participación como soldados señalando los grados que ostentaron. De acuerdo con la investigación de la maestra Eva Rocha, del conjunto de expedientes localizados, 22 casos se refieren a mujeres con nombre y apellido que tomaron las armas, con grados militares por méritos en campaña: cuatro maderistas, siete zapatistas y once carrancistas, pertenecientes a grupos populares de extracción rural.

El más alto grado que ostentaron fue el de coronela, mismos que fueron desconocidos casi de inmediato por la Secretaría de Guerra y Marina, de acuerdo con la circular número 78 emitida el 18 de marzo de 1916. “Se declaran nulos todos los nombramientos militares expedidos a favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que éstas hayan prestado.”3

Un año después las mujeres fueron formalmente dadas de baja del ejército por disposición de Venustiano Carranza, desconociendo su activa participación en los campos de batalla, aun cuando algunas de ellas continuaron peleando en los ejércitos rebeldes, después de 1917.

Las propagandistas

Es inimaginable la cantidad de clubes políticos y grupos antirreeleccionistas que se formaron en el periodo revolucionario, entre 1911 y 1912. Por un lado, la primera y emblemática Junta Revolucionaria de Puebla, la Liga Femenil Antirreeleccionista Josefa Ortiz de Domínguez y clubes Grupo Magisterial Revolucionario, Sara Pérez de Madero y Leona Vicario, en la ciudad de México; los clubes femeniles que se formaron en 1911 y 1912 fueron el Gertrudis Bocanegra, dirigido por María de los Ángeles Méndez, en la ciudad de México; Hijas de la Revolución, de Elodia Arce Arciniega; el Carmen Serdán, en Puebla, y el formado en Acayucan, Veracruz, entre muchos otros.

Sus tareas propagandistas se centraban en organizar la campaña antirreeleccionista de oposición a Díaz, impartir conferencias, coordinar las tareas de propaganda; fueron activistas en reuniones clandestinas y críticas opositoras a la continuidad de la dictadura porfirista.

También escribieron y distribuyeron todo tipo de propaganda subversiva. Mercedes Arvide, integrante del club Hijas de Cuauhtémoc, menciona respecto a la distribución de la propaganda que “como madres, esposas, hermanas e hijas buscaban que la opinión pública supiera que en la oposición estaban también las mujeres haciendo proselitismo como los hombres”.

También impulsaron la participación del voto entre la población y vigilaron casillas el día de las elecciones. Además de la propaganda, llevaron a cabo tareas clandestinas, como la relatada a continuación: “Dada su corta edad (16 años) le era fácil burlar a la policía y a las fuerzas porfiristas, lo que aprovechaba para llevar comunicaciones, parque, armas en los pliegues de su vestido, así como informes sobre el movimiento de tropas pretorianas; por este motivo su casa fue cateada varias veces, felizmente no tuvieron éxito debido a la sagacidad de las hermanas Reyes”.

Las tareas de los clubes fueron de vital importancia, ya que no sólo distribuían materiales impresos en sus recorridos: planes, programas, periódicos, también conferencias donde se dirigían a la población, “este convencimiento mediante la palabra era fundamental en la población mayoritariamente rural y analfabeta”. Asimismo, Pablo Yankelevich, profesor emérito de El Colegio de México, dijo que gracias a la participación de estas mujeres se pudo comprender que para alcanzar la victoria es tan importante una estrategia militar como un eficaz trabajo propagandístico.

Cuidar a los heridos no era su única misión

Enfermeras como Elena Arizmendi fue de las primeras mujeres pertenecientes a la Cruz Blanca Neutral que dio atención a los heridos maderistas durante la batalla en Chihuahua contra el Ejército federal, debido a que la Cruz Roja, por órdenes del ministro de Guerra y Marina del gobierno porfirista, no dio atención a los heridos con el pretexto de que no había equipo suficiente.

Las que se incorporaron a las brigadas del ejército eran enfermeras militares, estaban las tituladas y las no tituladas, quienes recibían por sus servicios diariamente cuatro y tres pesos respectivamente. Debido a la escasez de recursos la improvisación se volvió una constante.

Fotografías: INAH

1 Elena Poniatowska, Las soldaderas.

2 Martha Eva Rocha Islas. Historia de las mujeres de México

3 Miguel Gil, “Mujer subteniente, valerosa y fuerte, luchó con las armas en la mano en las filas de la Revolución”, La prensa, 30 de diciembre de 1932; ahsdnv, Exp. C–801, María Encarnación Mares viuda de Cárdenas.

Notas relacionadas

- Ene 07, 2026

- Ene 06, 2026