Investigación / A Profundidad

- Feb 08, 2023

Momentos históricos que marcaron y moldearon la Constitución

Como norma suprema, la Constitución Política se ha sacralizado como si fuese una pieza de museo, intocada, impoluta. Sin embargo, desde su redacción a la fecha ha tenido más de 700 reformas. Esto es así porque el marco jurídico de cualquier nación tiene que ajustarse a los cambios políticos, económicos y a la influencia internacional de un mundo globalizado, pero es el poder político y su simbiosis con el económico, los que han decidido el rumbo y modelo de régimen, incluso cuando se legitime mediante sistemas democráticos cada vez más refinados.

Marco Gerardo Monroy (2005), citado por María del Pilar Iracheta Cenecorta, plantea que la Constitución de un pueblo no es producto de la razón, sino el resultado de la transformación histórica. De tal suerte que una Constitución no se elabora ni se escribe racionalmente, sino como algo propio de cada régimen, por ende, cada Estado tiene su Constitución, surgida y formada por acontecimientos históricos donde se plasman aspiraciones e ideales.

Entonces, un texto constitucional es una abstracción social porque refleja los momentos históricos, coyunturales, que vive una nación, ya como resultado de las relaciones de dominio existentes o por la convicción política de gobernar con justicia para todos. Las estructuras políticas, económicas, sociales y, sobre todo, normativas, dan cuenta de ello. Las luchas sociales, el Estado benefactor, el mercado, son los que dejan su impronta en un texto constitucional. Pero por encima de todo, son decisiones políticas las que rigen y conducen los destinos de una sociedad.

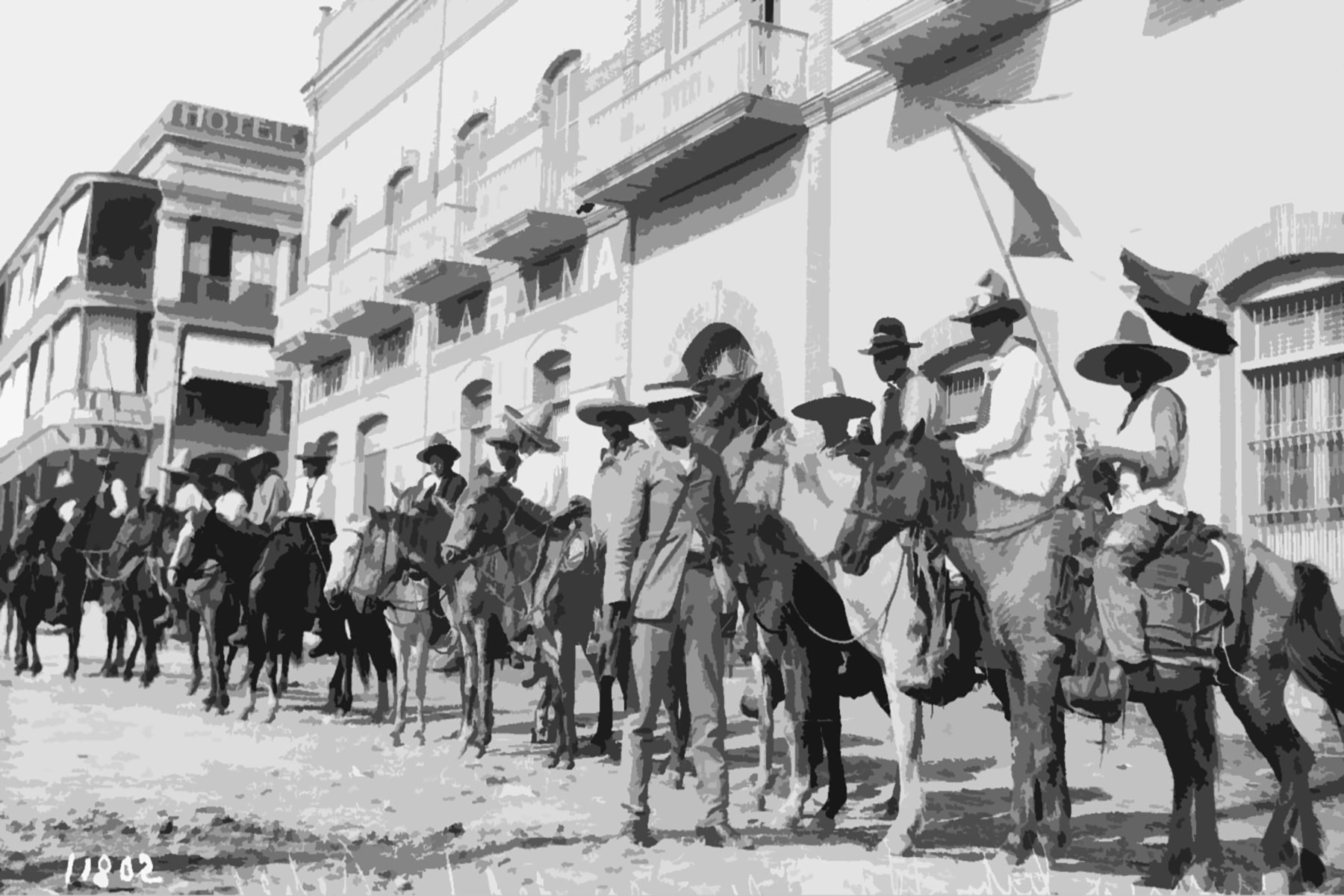

El texto fuente, de vanguardia, referente de otros marcos normativos internacionales, como fue la Constitución de 1917, consignó las demandas que abanderaban los diversos grupos que participaron en el movimiento armado de 1910; cada grupo tenía sus particularidades, sin ser necesariamente excluyentes unas de otras.

Por ejemplo, el Plan de San Luis Potosí, firmado por Francisco I. Madero en octubre de 1910, tenía como punto medular el derrocamiento de Porfirio Díaz, elecciones democráticas y la No reelección; para el Plan de Guadalupe, impulsado por Venustiano Carranza, en marzo de 1913, era desconocer a Victoriano Huerta como presidente de la República.

Emiliano Zapata con el Plan de Ayala exigía la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, campesinos pobres, que habían sido arrebatadas por los grandes terratenientes sureños. En tanto que el pacto firmado el 17 de febrero de 1915 entre los líderes de la

Casa del Obrero Mundial y el gobierno constitucionalista, entonces asentado en Veracruz, buscaba dar respuestas a las demandas de los trabajadores.

El mosaico de demandas no tuvo un punto de articulación que configurara un proyecto de nación, como sí lo hizo el Programa del Partido Liberal, elaborado en Estados Unidos en julio de 1906, como su base ideológica y programática. Ahí, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y Antonio I. Villarreal proponían eliminar el servicio militar obligatorio, elevar las responsabilidades de los funcionarios públicos; la obligatoriedad de la instrucción pública hasta los catorce años; una jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo, la supresión de las tiendas de raya y la reglamentación del trabajo doméstico; prohibía el trabajo infantil e impulsaba el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo; proponía expropiar tierras improductivas a los latifundistas y la repartición de terrenos a los mexicanos que así lo solicitaran.

Otro fue el Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, promulgado en abril de 1916, elaborado por la asamblea de delegados convencionistas a lo largo de casi 16 meses de debates, hasta que fueron derrotados, militar y políticamente, sin posibilidades de ser aplicado.

Este Programa establecía el fin del latifundismo y la devolución de los ejidos a los pueblos; proponía leyes sobre accidentes del trabajo y pensiones de retiro, reglamentación de las horas de trabajo y reconocía el derecho de huelga; evitar la creación de monopolios; adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno de la República; suprimir el Senado y favorecer la emancipación de la mujer mediante la ley sobre el divorcio.

Se impusieron los constitucionalistas

Con ligeras variantes, aunque algunos documentos planteaban reformas más profundas, todos los grupos se acercaban en sus reivindicaciones sociales. Finalmente, la facción constitucionalista fue la vencedora en el proceso revolucionario, al derrotar a Huerta primero y después al bando convencionista conformado por zapatistas y villistas.

El movimiento constitucionalista había surgido entre febrero y marzo de 1913 para combatir al usurpador y la restauración plena de la Constitución de 1857. Venustiano Carranza tenía ese objetivo por encima de cualquier otro, incluso se opuso a los deseos de Lucio Blanco y Francisco J. Múgica de incluir demandas sociales, de cambios al statu quo, pues hay que considerar que el mismo Venustiano pertenecía a una familia de terratenientes coahuilenses y el propósito del levantamiento era restaurar a cabalidad la Constitución de 1857.

Al verse obligado a dejar Coahuila y refugiarse en Sonora, Carranza fue tejiendo alianzas con otros sectores y tuvo que hacer compromisos; en diciembre de 1914 promulgó sus "Adiciones al Plan de Guadalupe", en las que se comprometió a legislar sobre los problemas que aquejaban a los sectores populares.

La convocatoria para redactar la nueva Constitución se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. La preocupación del Primer Jefe fue que llegaran a Querétaro sus allegados de los gobiernos federal y local para evitar que la asamblea se saliera de (su) control. Su estrategia fue reducir las deliberaciones a solo dos meses.

El Pleno estaba claramente dividido en dos facciones: los moderados carrancistas conocidos como los ex diputados “renovadores: José N. Macías, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Félix F. Palavicini y Gerzayn Ugarte. Entre los radicales, liderados por Álvaro Obregón, estaban: Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Juan de Dios Bojórquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis Espinosa, Froylán Manjarrez, Samuel de los Santos, Emiliano Nafarrate, Amado Aguirre, respaldado por el recién creado Partido Liberal Constitucionalista. La tendencia radical logró una mayoría que se demostró en la composición de las comisiones.

Del proyecto presentado por Carranza fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, que le reafirman su carácter presidencialista.

En una serie de artículos fundamentales impuso su criterio el ala jacobina, sin embargo, hay discrepancias en algunos autores, en relación a que el articulado con sentido social haya sido producto exclusivo del ala radical. De acuerdo con Álvaro Matute, José Natividad Macías redactó el Artículo 123, en materia obrera, y Pastor Rouaix, miembro del gabinete de Carranza, fue el responsable principal de la configuración del Artículo 27, de la Ley Agraria (propiedad y repartición de la tierra) y recursos del subsuelo.

Faltaban los derechos sociales

El consenso en los textos consultados es que el proyecto de reformas enviado por Carranza al Congreso de 1917 no consideró la inclusión de derechos sociales en el texto constitucional, por lo que el Congreso Constituyente decidió ir más allá e incluyó en el proyecto final lo concerniente a la promoción de la educación pública gratuita y laica, a la regularización de la tenencia de la tierra por parte del Estado, los tipos de propiedad y la regulación de los derechos laborales, como preceptos inalienables protegidos jurídicamente por el Estado mexicano.

Para Ignacio Marván Laborde, en realidad no hubo divisiones permanentes entre los diputados, “jacobinos” y “moderados”, lo cual puede observarse claramente al “votarse el Artículo 3º, relativo a la libertad de enseñanza y la prohibición de que la Iglesia participara en la educación primaria”.

Lo cierto es que por consenso o por mayoría –porque se habla de un tercer grupo de diputados “independientes”–, los constitucionalistas de 1917 dieron a la nación un texto paradigmático a la vanguardia de los derechos sociales en el mundo, porque la redacción de los artículos 3°, 27° y 123° aportaron al texto constitucional de 1917 su carácter social y garantista.

En el siglo XXI, a más de cien años de esa pieza extraordinaria de derechos, como fue la Constitución de 1917, atravesó por periodos oscuros en que esas garantías fueron sofocadas, escamoteadas o francamente conculcadas, pero con una democracia joven como la nuestra, por lo menos electoral, esos derechos de primera, segunda y tercera generación obtienen la firme tutela de nuestra Carta Magna.

Notas relacionadas

- Nov 12, 2025

- Nov 12, 2025