Espacio Cultural / Raíces

- Oct 02, 2025

2 de octubre de 1968: el ataque mortal a los estudiantes de México

Ángel Luna Medina

Proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos es la razón primigenia, fundamental, de la existencia del Estado (según pensadores como Thomas Hobbes). Sin embargo, capítulos históricos demuestran que, en lugar de protegerlos, se les violenta.

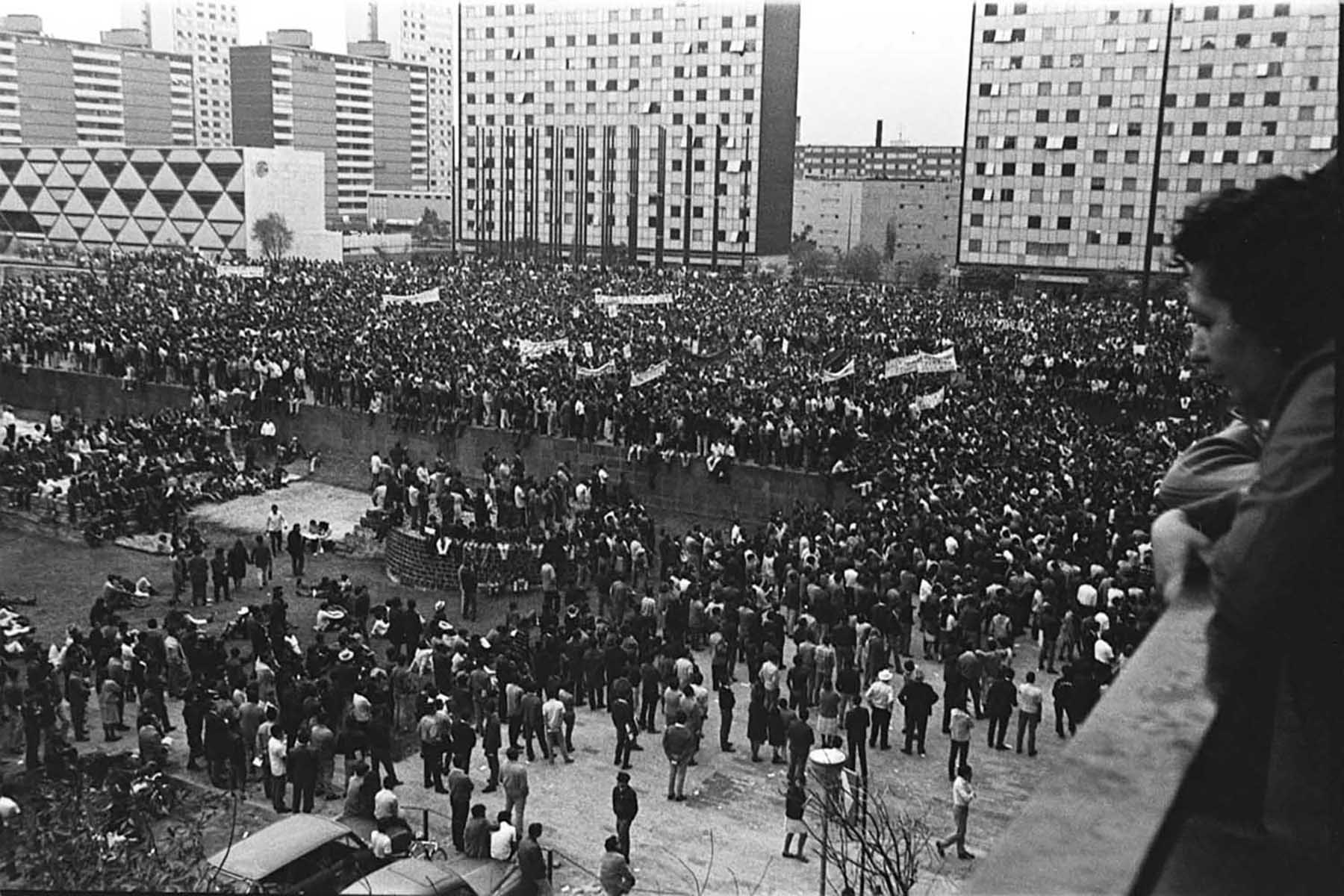

El trágico 2 de octubre de 1968 miles de estudiantes se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, sin imaginar que la fatalidad los esperaba. Apareció la oscuridad. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aplastó el Movimiento Estudiantil. Liquidó el brote de rebeldía.

Alrededor de las 18 horas estallaron misteriosas luces de bengala. Era la señal. Sin aviso, francotiradores dispararon contra los jóvenes. Brillos mortales tiñeron de rojo la plaza. Ametralladoras abatieron estudiantes. Brutal represión. Caos, terror, heridos, muertos, encarcelamiento de líderes y estudiantes.

Más de medio siglo después todavía quedan preguntas sin respuesta de la matanza. En aquellos días, el gobierno desplegó su aparato de propaganda para silenciar la verdad. Difundió mentiras contagiosas que estigmatizaron el M-68.

Se justificó la intervención de la fuerza pública, según las voces del gobierno de Díaz Ordaz, para proteger no solamente la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sino la integridad de las instituciones del país.

La línea oficial fabricó una “verdad histórica”: los estudiantes son los responsables, los culpables; la balacera comenzó con un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. La policía, rebasada, llamó al Ejército que fue recibido por francotiradores.

El tiempo diluyó esa “verdad histórica”. El México democrático actual le debe mucho al vertiginoso 1968, cuando la primavera de las ideas llegó con las batallas del Movimiento Estudiantil, cuando los estudiantes rompieron esquemas, se situaron en un primer plano como protagonistas y arrebataron la narrativa de la historia al gobierno.

El principio del fin

Todo empezó en el segundo semestre de 1968. Días pletóricos en los que la historia recorría las universidades, las calles, las plazas, las marchas, las barricadas. Al grito de guerra de los ideales, elixir que alimentó aquellas memorables protestas y movilizaciones. Hasta que la ira oficial derribó y aplastó los sueños de los estudiantes en la masacre del 2 de octubre, con excesos de autoritarismo y violencia.

El Movimiento Estudiantil de 1968 no es un simple recuerdo. Significó el crepúsculo de la democracia. Esparció sus semillas de insumisión en los siguientes sexenios. 57 años después, se reconoce y elogia su papel democratizador a favor de la libertad de expresión y del diálogo. A través de los años floreció y se reflejó en cambios y avances sociales.

Prólogo de la democracia, el M68 es la gesta en la que las ideas se llevaron a la acción. Hoy sigue latiendo con fuerza, dando lecciones a la juventud del siglo XXI.

Cronología

La chispa que encendió el movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo XX fue un hecho inofensivo: el 22 de julio de 1968, en la Plaza de la Ciudadela, ocurrió una riña entre estudiantes de las Vocacionales 1 y 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contra otros de la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pelea repetida el 23, día en que granaderos ingresan a la voca 5 y capturaron a algunos bachilleres y maestros. Representantes escolares exigieron al regente Alfonso Corona del Rosal, la liberación. Como respuesta también fueron detenidos.

Esta privación de la libertad causó las primeras huelgas y la unidad de estudiantes del IPN y de la UNAM, que dejaron atrás su tradicional enemistad para luchar unidos. La represión oficial inyectó ansia y anhelos de cambio. Los jóvenes lanzaron sus “armas revolucionarias”: pancartas, boteo, coreo de consignas, mantas, asambleas, protestas, mítines, movilizaciones. En las calles creció la protesta. Movilizaciones jamás vistas ocurrían. A las cárceles llegaban detenidos. En las calles hubo heridos.

El Estado multiplicó la propaganda contra los estudiantes. Satanizó su movimiento; los acusó del delito de disolución social. Las autoridades siempre se mantuvieron inflexibles. Rápidamente aumentaron los choques entre estudiantes y cuerpos policiacos.

La madrugada del 30 de julio, barricadas protegían la silenciosa fortaleza del plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Protegidos por las sombras nocturnas, llegaron militares en jeeps y tanques ligeros. Día del famoso bazucazo que destruyó la puerta colonial barroca, labrada en el siglo XVIII, de San Ildefonso. Decenas de detenidos y heridos.

El rector Javier Barros Sierra, con los estudiantes

Horas después, en un acto conmovedor e histórico, en la explanada de la Rectoría en Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra izó la Bandera Nacional a media asta en señal de luto por la violación a la autonomía universitaria.

El movimiento estudiantil se expandió y volvió más explosivo. Se generalizaron las huelgas universitarias. Se sumaron instituciones privadas. Las autoridades declararon que el orden social había sido subvertido y justificaron la intervención del Ejército.

El 1º de agosto ocurrió la Marcha de la Dignidad, una de las movilizaciones emblemáticas del 68 encabezada por el rector Javier Barros Sierra. De Ciudad Universitaria, por avenida Insurgentes, iba al Zócalo, pero solo les permitieron llegar hasta Félix Cuevas.

Marcha del silencio

El 13 de septiembre se realizó la Marcha el Silencio. Como se intensificaba la represión oficial y la campaña de difamación contra los jóvenes para demostrar que ellos no eran los provocadores, miles de estudiantes caminaron del Museo Nacional de Antropología al Zócalo, en estricto orden. Denso silencio cubrió la movilización, apenas se escuchan murmullos y los pasos firmes de los jóvenes que portaban pancartas y pedían diálogo.

En un volante del Comité Nacional de Huelga se leía: “Pueblo mexicano, puedes ver que no somos unos vándalos ni unos rebeldes sin causa, como se nos ha tachado. Puedes darte cuenta de nuestro silencio, un silencio impresionante, un silencio conmovedor, un silencio que expresa nuestro sentimiento y, a la vez, nuestra indignación”.

El gobierno no cedió; escaló la represión. El 18 de septiembre el ejército ocupó Ciudad Universitaria y detuvo a cientos de estudiantes. La Secretaría de Gobernación justificó: las instalaciones universitarias son edificios públicos destinados a un servicio público, desde julio son usados para actividades ajenas a los fines académicos, actos antisociales y posiblemente delictuosos.

Se intensificaron los choques entre estudiantes y elementos policiacos. La noche del 23 de septiembre y la madrugada del 24 el Ejército y granaderos tomaron también el IPN.

Intelectuales que apoyaban a los estudiantes fueron consignados por la Procuraduría General de la República. Entre ellos: Manuel Marcué Pardiñas, Eli de Gortari, Jorge Tamayo, Salomón de Swaan, Julio Boltvinik y Rina Lazo.

Aunque crecía la violencia del Estado, Alfonso Corona del Rosal afirmaba que en la capital del país prevalecía un clima de libertades.

Rojo amanecer

Llegó el trágico 2 de octubre. Ametralladoras abatieron estudiantes. Brutal represión. Caos, terror, heridos, muertos. El infierno. Encarcelamiento de líderes y estudiantes.

Pocas voces se alzaron contra la injusticia. El poeta Octavio Paz, embajador de México en la India, renunció a su cargo por los sucesos de Tlatelolco.

Finalmente, el 4 de diciembre, el Consejo Nacional de Huelga resolvió levantar la huelga. Eran los tiempos en que el beatle John Lennon cantaba “El sueño terminó”.

Tras la masacre de estudiantes nada sugería un futuro abierto. Sin embargo, aunque 1968 fue de los episodios más negros de nuestro pasado, abrió las puertas a la modernización de México. Hizo posible un país más tolerante, democrático, con libertades y derechos.

Basta recordar que una de las principales demandas de los estudiantes fue la eliminación del delito de disolución social, (se refería al hecho de difundir de forma hablada o escrita, a través de cualquier medio, propaganda política con ideas que perturbaran el orden público o afectara la soberanía del país). Ideal que, años después, sí se logró.

Crimen de Estado

En los días del ayer, la verdad de las movilizaciones estudiantiles fue cubierta por el silencio cómplice y la impunidad. Hoy, los altavoces informativos multiplican los ecos de 1968. En el pasado, este movimiento social padeció titulares en contra; ahora se le rinde tributo, homenajes, reconocimientos.

Más vale tarde que nunca. Cincuenta y siete años después el gobierno hace un reconocimiento público y acepta que el Estado cometió violaciones a los derechos humanos de los estudiantes.

Durante el Movimiento Estudiantil de 1968 las violaciones a los derechos humanos fueron inobjetables. El Estado uso la represión. Fue un crimen de Estado porque éste empleó francotiradores que dispararon para crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta, y continuó más allá de las detenciones arbitrarias y la tortura.

Este reconocimiento oficial hubiera sido impensable hace 57 años. Actualmente, en 2025, el Movimiento Estudiantil de 1968 es reconocido. Sigue escribiendo el relato inacabado de la historia. Y ofrece lecciones de lo imposible a las nuevas generaciones.

Notas relacionadas

- Nov 03, 2025